Нижегородские эндоскописты назвали современные методы лечения болезней ЖКТ

Сегодня заболевания желудочно-кишечного тракта являются одними из самых часто встречающихся патологий в России

Глотать кишку — это теперь в прошлом. Современная гастроскопия и колоноскопия включает в себя новые безболезненные методы лечения и проводят за считанные минуты. Как часто нужно проверять здоровье своего желудка и кишечника? Кому стоит идти на осмотр в первую очередь? И как выглядит качественная процедура? На все эти вопросы ответили врачи-эндоскописты нижегородского онкодиспансера во время лекций в Парке науки ННГУ, на которых побывала корреспондент сайта pravda-nn.ru.

Бич современного общества

Сегодня заболевания желудочно-кишечного тракта являются одними из самых часто встречающихся патологий в России. Смертность от гастроэнтерологических причин в стране занимает третье место, уступая сердечно-сосудистым болезням и онкологиям. И с годами эта тенденция лишь ухудшается.

Как объясняют ученые НИУ ВШЭ, с ростом благосостояния люди могут реже питаться правильно из-за большой занятости и нехватки времени, из-за этого в первую очередь страдают системы пищеварения. Согласно последним исследованиям, наиболее неблагоприятную картину в этом вопросе показывают Белгородская, Владимирская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Башкортостан и Мордовия, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Камчатский край. В Нижегородской области ситуация с болезнями желудка и кишечника более позитивная: здесь выявляемость онкологий в ЖКТ на ранних этапах намного лучше, чем в ряде регионов, что позволяет устранить опухоль как можно скорее.

Заглянуть куда угодно

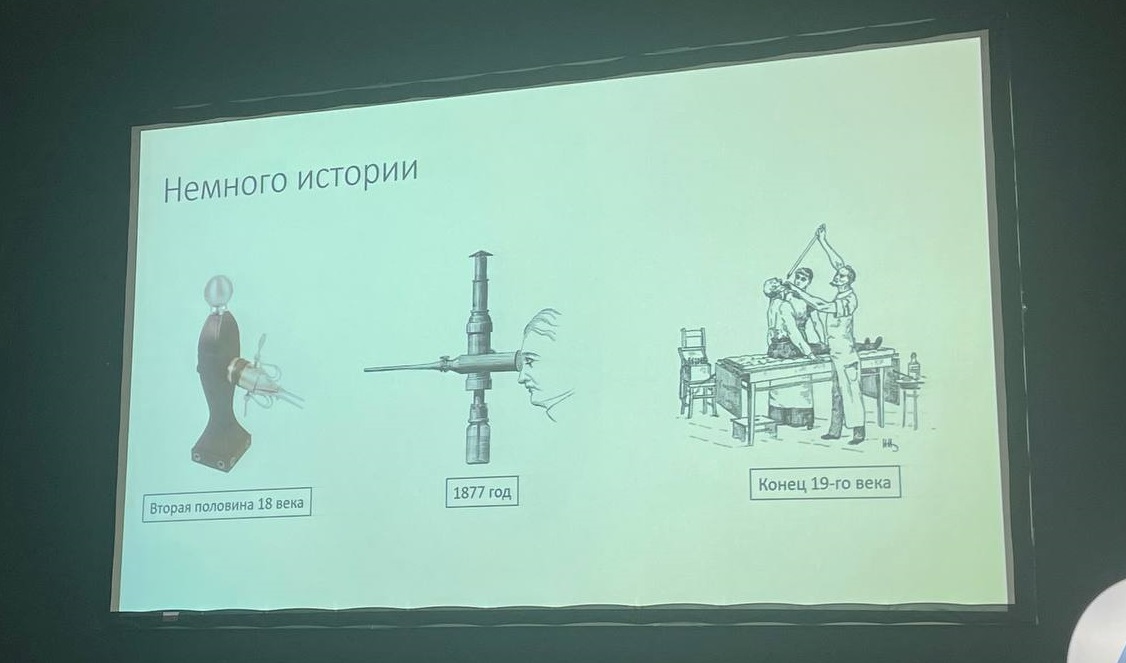

Раньше заглянуть в самые глубины человеческого организма люди не могли, однако с развитием медицины и технологий появилось такое направление как эндоскопия — осмотр полостей человеческого тела при помощи эндоскопа — оптического прибора, который вводят в организм через рот, гортань, мочеиспускательный канал, а также с помощью операционных проколов.

Первые эндоскопы появились еще во второй половине XVIII — начале XIX века. Однако их применение больше было похоже на пытку, нежели врачебную операцию. Изобретателем «световода» — предшественника эндоскопа — стал Филипп Боццини, сконструировавший аппарат для исследования прямой кишки и полости матки. Он выглядел как жёсткая трубка с системой линз и зеркал, а источником света была свеча.

В середине XX века человечество смогло изобрести гибкий эндоскоп с фиброволоконной оптикой. Благодаря этому процедура стала гораздо комфортнее, да и пациенты перестали травмироваться, так как во время операции могли получить ожоги.

Сейчас такие эндоскопы остались в прошлом и пылятся на полках медицинских музеев: современные аппараты оборудованы миниатюрными видеокамерами, которые выводят картинку из поджелудочной пациента на большой экран. Их прозвали HDTV-эндоскопами. Кроме того, в медицинской практике часто используются фиброскопы, оборудованные обычными окулярами.

«Сейчас больше половины всех медицинских учреждений оборудованы видеостойками с эндоскопами. Многие из таких позволяют помимо обычной процедуры ЭГДС проводить эндоУЗИ. С помощью этого можно, во-первых, немного по-другому взглянуть на проблему с ЖКТ, а во-вторых, из некоторых органов или новообразований взять биопсию и посмотреть, что она из себя представляет, — рассказывает врач-эндоскопист ННИ клинической онкологии НОКОД Илья Квашенов. — Такие операции проводятся у нас в Нижнем Новгороде. Хоть сама процедура достаточно сложная, однако она широко распространена».

Кроме того, современные аппараты, применяемые в нижегородских больницах, позволяют увеличивать картинку в 135 раз, что помогает эффективнее диагностировать различные новообразования. Есть у такого оборудования и специальные режимы, один из которых — узкоспектральный, «подсвечивающий» отдельные участки внутри органа прямо во время исследования.

При этом врачи также научились удалять опухоли на ранних стадиях прямо во время гастро- и колоноскопии, а сама процедура длится час и не требует дополнительных операций.

«Сначала мы берем фрагмент ткани, проверяем ее у гистологов и, если раковая клетка подтвердилась, с помощью эндоскопа подкалываем обычный физраствор на конкретный участок и удаляем раковую опухоль. После этого остается небольшой фрагмент слизистой оболочки, — объясняет Илья Квашенов. — То есть сейчас с помощью такого оборудования удалить раковую опухоль — это примерно как удалить родинку. И потом пациенту не нужны химиотерапия, лучевая терапия, просто раз в год ходить проверяться».

Что эндоскописты ищут внутри человека. Гастроскопия

Чтобы оценить состояние ЖКТ, врачи выполняют пациентам гастроскопию, или ЭГДС. В народе процедура известна как «глотание кишки», однако эндоскописты подчеркивают, что такое наименование уже неактуально из-за развития мединструментов, применяемых в этой операции.

В процессе врачи исследуют гортань, пищевод, все отделы желудка и двенадцатиперстную кишку: досконально осматривается каждый миллиметр, чтобы не пропустить ни малейшего изменения в структуре органов. С помощью гастроскопии можно диагностировать различные воспалительные заболевания, эзофагит, воспаление пищевода, гастриты, различные воспаления слизистой оболочки желудка, гладонит, язвы, воспаление 12-перстной кишки и все возможные новообразования ЖКТ — как доброкачественные, так и злокачественные.

Гастроскопия выполняется в специализированном эндоскопическом кабинете. Ее проводят врач-эндоскопист и ассистент – эндоскопическая медсестра. Всего процедура длится 5 – 10 минут, ее можно выполнять пациенту без седации.

Как выполняется гастроскопия?

Пациент приходит на процедуру на тощак — последний прием должен быть осуществлен за 10 – 12 часов до исследования — и ложится на кушетку на левый бок. Перед исследованием делается местная анестезия с помощью лидокаина, а затем врач заводит в ротовую полость эндоскоп, просматривая максимально возможную площадь исследуемых органов. На каждом этапе делаются фотографии — их должно быть минимум 27.

«Конечно, сама процедура малоприятная, однако совсем неболезненная: по ходу всего исследования может лишь ощущаться дискомфорт из-за наличия инородного тела в пищеводе. Боли как таковой нет, — подчеркивает врач-эндоскопист НИИ клинической онкологии НОКОД Роман Гагаев. — В процессе иследования нужно постараться сместить фокус внимания с самой процедуры на дыхание. В моей практике встречалось лишь 10% людей, кто спокойно переносил процедуру. Я даже спрашивал, в чем их секрет: один из пациентов признался, что он просто лежит и читает молитву. Полезный лайфхак».

Осматривать слизистую оболочку желудка можно лишь в подготовленном состоянии — для этого она должна быть чистой, без слизи и слюны. На процедуре врач отмывает ее. Также необходимо расправлять слои самого органа — как будто погладить рубашку с помощью подачи воздуха — пациент может ощущать это, как будто внутри надувается шарик.

«Только на таком чистом желудке мы можем выявить какие-то воспалительные или предраковые изменения или же различные новообразования. Это действительно очень важно, потому что, например, за небольшим участком с пеной может скрываться язвенное поражение», — уточнил Роман Гагаев.

Также в процессе исследования врачи могут прибегать и к другим дополнительным методикам, например, к окрашиванию желудка. Для этого применяются пищевые красители, к примеру, индигокармин, который делает слизистую оболочку желудка синей. С помощью красителей можно выделить границы патологического образования, если при осмотре в обычном белом свете их не видно.

Кому и когда необходимо делать гастроскопию?

Если человек здоров и никаких проблем с ЖКТ не испытывает, то сделать первую гастроскопию нужно в 40 лет, если же у родителей имеются онкологии, то в 35 лет. Потом, если нет специальных показаний, повторять ЭГДС желательно каждые два года.

При наличии жалоб или подозрении на какое-либо заболевание гастроскопия проводится один раз в год.

Что эндоскописты ищут внутри человека. Колоноскопия

Колоноскопия похожа на гастроскопию, однако здесь уже оценивается состояние слизистой оболочки толстой кишки. Через задний проход человека вводится гибкий зонд — колоноскоп, который проходит путь через все основные отделы толстой кишки. Процедура выполняется в течение 10 – 15 минут, возможна седация пациента.

Перед процедурой орган нужно подготовить: для этого пациент принимает слабительные для очистки кишечника от каловых масс и в течение 3 – 4 дней соблюдает специальную диету, исключающую все растительные продукты: фрукты, овощи, орехи, зерновые. А уже в самом исследовании врач дополнительно очищает слизистую оболочку с помощью водяной помпы.

При колоноскопии можно не только осмотреть состояние кишечника, но и сделать биопсию, восстановить проходимость кишечника при его сужении, остановить кровотечение, извлечь инородное тело, а также удалить опухоль или полип.

«К нам, врачам-эндоскопистам, применяются различные показатели оценки качества проведения колоноскопии. Во-первых, колоноскопия должна быть тотальной, то есть колоноскоп должен быть заведен в купол слепой кишки, желательно — и в подвздошную кишку. Кроме того, показатель выявляемости полипов, то есть тех новообразований, которые мы должны визуализировать в ходе исследований, должен составлять минимум 40%, то есть у 4 из 10 пациентов мы должны найти полипы, хотя бы один. И среди этих полипов 25% должны являться аденомами — серьезными новообразованиями, которые должны быть обязательно удалены», — пояснил Роман Гагаев.

Молодеющие болезни

Почему это так важно? Сейчас в России растет число пациентов, у которых регистрируют злокачественные новообразования в ЖКТ. При этом их обнаруживают в области кишечника лишь на второй и третьей стадии, а рак желудка — на четвертой, когда речи об эндоскопическом лечении уже не идет. Что касается рака прямой кишки, то он диагностируется на первой стадии лишь в 10 – 15% случаев. При этом количество пациентов с колоректальным раком старше 65 лет ежегодно снижается на 3,5%, а число людей моложе 50 лет с таким новообразованием, наоборот, увеличивается на 2,2%. Это означает, что рак толстой кишки, к сожалению, молодеет.

«Конечно, причин этого масса: это и увеличивающееся количество генетических форм, и питание, и экология, и вредные привычки. А позднее обнаружение новообразований, безусловно, связано с поздним приходом самих пациентов, — уточнил Роман Гагаев. — Цель колоноскопии — снизить смертность от колоректального рака, и это должно происходить благодаря обычному скриннингу, когда нет специфических жалоб и когда можно удалить новообразование, пока оно доброкачественное, — непосредственно во время самой колоноскопии. Так мы сможем убить «зародыш рака».

Кому положена колоноскопия?

Колоноскопию при отсутствии жалоб также стоит выполнить в первый раз в 40 лет, потом повторять процедуру можно каждые 2 – 5 лет.

Если же человек испытывает такие симптомы, как наличие крови или слизи в кале, частые запоры, диареи неясной этиологии, резкое снижение веса, длительное и беспричинное повышение температуры, беспричинная анемия, резкие боли в животе, стул черного цвета и нарушения отхождения собирающихся газов в кишечнике, то направляться на колоноскопию нужно сразу же при первых симптомах.

Как отмечают нижегородские эндоскописты, будущее принадлежит предупредительной медицине — той, что позволяет на ранних этапах диагностировать опасные новообразования и сразу же их удалять. Эту фразу сказал еще двести лет назад известный русский врач Николай Пирогов — и за это время своей актуальности она не потеряла.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что эксперты системы ОМС рассказали о правилах оказания медпомощи ветеранам СВО.